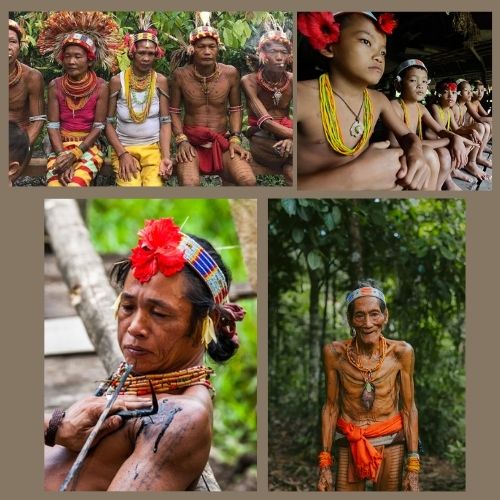

Connaissez-vous le peuple Mentawaï ?

Les Mentawaï sont un peuple autochtone vivant sur l’archipel des Mentawaï, au large de Sumatra en Indonésie, principalement sur l’île de Siberut. Environ 30 000 personnes y vivent encore aujourd’hui, souvent dans des villages isolés, selon un mode de vie semi-nomade. Les familles partagent de grandes maisons traditionnelles sur pilotis appelées Uma, au cœur de la forêt tropicale. Considérés comme l’une des plus anciennes cultures d’Indonésie, les Mentawaï pratiquent toujours l’animisme. Leur vision du monde repose sur l’idée que chaque élément de la nature possède une âme. Le chaman joue un rôle central dans la communauté, à la fois guide spirituel et gardien de l’équilibre entre humains et esprits. Chaque chasse ou récolte s’accompagne de rituels de respect envers la nature. Leur apparence est également un marqueur culturel fort. Les tatouages, omniprésents, symbolisent l’identité, l’harmonie avec l’environnement et le passage à l’âge adulte. Les femmes pratiquent un rituel ancestral consistant à limer leurs dents, perçu comme un signe de beauté et d’équilibre intérieur, tandis que les hommes marquent leur parcours de vie par le tatouage. Ces traditions, parfois impressionnantes, témoignent d’une culture profondément liée au corps, à la nature et au spirituel. Aujourd’hui, bien que leur culture reste très ancrée sur leurs îles, les Mentawaï suscitent un intérêt croissant en Europe, notamment en France, à travers des expositions, documentaires, festivals ethnographiques et projets artistiques. Leur culture est ainsi peu à peu mise en lumière comme un exemple rare de société vivant encore en lien direct avec les savoirs ancestraux et la nature.

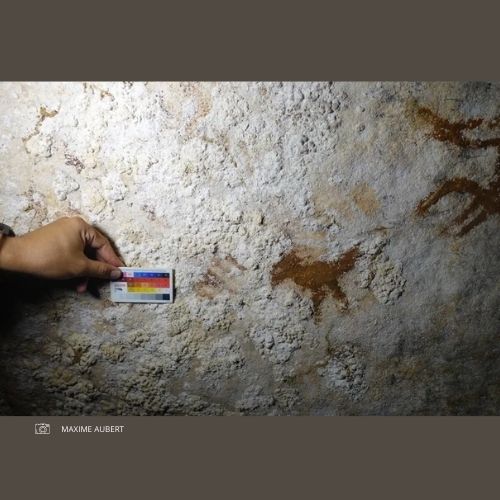

Indonésie : 67 800 ans d’art, et un regard nouveau sur nos origines

Dans une grotte de l’île de Muna, des empreintes de mains préhistoriques vieilles de près de 70 000 ans ont été découvertes. Ces œuvres, parmi les plus anciennes jamais identifiées, témoignent d’une capacité symbolique et créative étonnamment ancienne. Elles remettent en question les idées reçues sur la naissance de l’art et éclairent les premières migrations humaines à travers l’Asie du Sud-Est. 👉 Découvrez comment une simple empreinte de main a changé notre compréhension de l’histoire humaine.

Projection du film Bigger Than Us

Venez partager ce moment inspirant et découvrir comment, depuis l’Indonésie jusqu’au reste du monde, la jeunesse change les choses La Maison des Possibles vous invite à découvrir le film engagé Bigger Than Us, porté par Melati, jeune militante venue d’Indonésie, qui lutte contre la pollution plastique qui ravage son pays. À partir de son combat en Indonésie, le film nous entraîne dans un voyage à travers le monde à la rencontre d’autres jeunes engagés. Des favelas de Rio aux villages du Malawi, des camps de réfugiés de Lesbos aux montagnes du Colorado, ces adolescents et jeunes adultes défendent la planète, la dignité humaine, la justice sociale et l’avenir de tous. Un documentaire bouleversant et lumineux, qui montre comment une génération se lève pour protéger la Terre et redonner espoir. 🎬 Bande-annonce :https://www.youtube.com/watch?v=hQSC0094xno Samedi 24 janvier – 19h30 à 21h30📍 La Maison des Possibles – 73800

Théâtre d’Ombre Musical d’Indonésie au Théâtre Mandapa à Paris

Le 21/01/2026 Théâtre Mandapa | Paris La mission d’Anoman : dates de la tournée A partir de 12 € Le Théâtre Mandapa de Paris dévoile une performance unique alliant traditions indonésiennes et art moderne. La Mission d’Anoman – Théâtre d’Ombre Musical d’Indonésie immerge les spectateurs dans le monde captivant du Wayang Kulit, cette tradition ancestrale de la marionnette d’ombre en cuir. Le dalang, qui est à la fois le maître de cérémonie et le narrateur, contrôle les ombres projetées sur l’écran tout en dirigeant l’orchestre de gamelan qui accompagne l’épopée d’Anoman.La Mission d’Anoman – Théâtre d’Ombres Musical de l’Indonésie Cette mise en scène exclusive en Île-de-France immerge les spectateurs dans l’aventure du Râmâyana, où le valeureux Anoman, singe blanc, se lance dans une dangereuse quête pour sauver la princesse Sita. Le traditionnel accompagnement musical javanais, avec ses tonalités métalliques distinctives, génère une ambiance captivante qui favorise la méditation et l’ascension spirituelle. https://www.fnacspectacles.com/artist/la-mission-danoman/?affiliate=QM0&sv1=affiliate&sv_campaign_id=634278&awc=12494_1767981411_1f590faefc351e59507fe89693c8b8c1&utm_source=Awin&utm_campaign=634278&utm_medium=affiliate

La gastronomie indonésienne à l’honneur aux Gourmand Awards

Eka Moncarre, fondatrice de La Maison de l’Indonésie à Paris, vient de publier Indonesia at Home, le premier livre bilingue français-anglais entièrement consacré à la richesse culinaire et culturelle de l’archipel indonésien. L’ouvrage propose une immersion accessible dans les traditions, les ingrédients emblématiques et les recettes familiales du pays — une manière de découvrir l’Indonésie depuis sa cuisine. Indonesia at Home vient de recevoir une reconnaissance internationale majeure aux Gourmand Awards 2025, à Riyad, l’un des concours les plus prestigieux dédiés aux publications culinaires. Souvent qualifiés “d’Oscars du livre gastronomique”, ces prix rassemblent chaque année des participants issus de plus de 200 pays et récompensent les œuvres les plus influentes du secteur. Eka Moncarre a exprimé sa fierté de mettre en lumière l’Indonésie sur la scène internationale et de voir son patrimoine culinaire attirer une attention croissante dans le monde. Basée à Paris, La Maison de l’Indonésie poursuit sa mission de promotion culturelle à travers des produits d’exception, de l’artisanat et une riche programmation d’événements. Ces distinctions confirment l’importance croissante de la gastrodiplomatie pour l’Indonésie et soulignent la nécessité de préserver et valoriser son identité culinaire à l’échelle mondiale.

Découvrez la gastronomie indonésienne à Paris au Nusa

Au Nusa, vos papilles embarquent pour un voyage à travers les diverses saveurs de l’Indonésie. Chaque plat est un chef-d’œuvre, méticuleusement élaboré à partir des meilleurs ingrédients provenant de tous les coins du pays. Du rendang riche et aromatique de Sumatra aux épices délicates et parfumées de Java, vous savourerez le meilleur du patrimoine culinaire indonésien. On a testé…un régal! 36 rue Fabert75007 Paris lenusaparis@gmail.com 07 82 90 14 31 ;

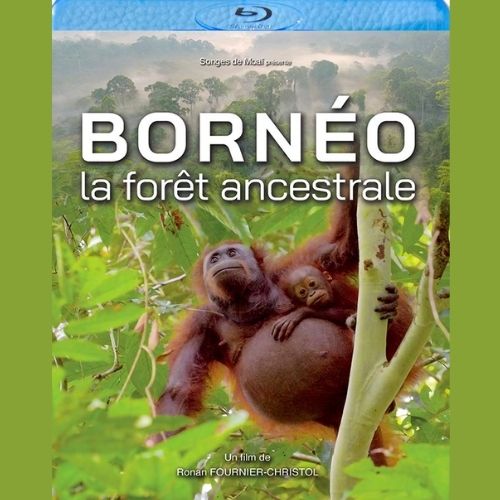

Bornéo, la forêt ancestrale : un documentaire exceptionnel

La sortie du documentaire Bornéo, la forêt ancestrale nous invite à plonger dans l’un des sanctuaires naturels les plus extraordinaires de la planète. Le film nous transporte sur l’île de Bornéo, en Asie du Sud-Est, partagée entre l’Indonésie, la Malaisie et le Brunei. Quatrième plus grande île du monde, Bornéo abrite l’une des biodiversités les plus riches qui soient. Le film met en lumière les forêts tropicales profondes de l’île, refuge d’espèces emblématiques et endémiques : orang-outans, éléphants pygmées, nasiques, calaos, reptiles étonnants et insectes géants.Pour atteindre ces écosystèmes parmi les plus authentiques, il faut s’enfoncer au cœur même de Bornéo, là où la végétation devient si dense qu’elle en paraît impénétrable. Les rivières deviennent alors de véritables routes naturelles, permettant de remonter des côtes vers les régions montagneuses du centre de l’île. Ce voyage fluvial conduit le spectateur jusqu’à ce qui est considéré comme la plus ancienne forêt primaire au monde, un univers où la faune dite « sauvage » évolue encore en paix et en harmonie avec son environnement.Grâce à une réalisation immersive et à la puissance de ses images, Bornéo, la forêt ancestrale offre un hommage vibrant à l’une des dernières grandes forêts intactes de notre planète — et nous rappelle l’importance cruciale de préserver ces trésors vivants. Commander le film

Nusantara Beat : un album qui nous introduit au cœur de l’archipel sonore indonésien

Le très attendu premier album du collectif psych-folk indonésien basé à Amsterdam, Nusantara Beat, est enfin arrivé. Après avoir bâti une réputation grâce à desperformances live captivantes et une série de singles acclamés (Bongo Joe Records), ce disque éponyme étend une vision musicale déjà puissante. Sortie annoncée : 14/11 Commander l’album : https://groundzero.fr/produit/nusantara-beat-s-t-lp

Lille aux couleurs de l’Indonésie lors du Festival Garuda 2025

Le 25 octobre dernier, le Bazaar St So a accueilli le Festival Garuda 2025, un événement haut en couleurs organisé par l’Association Rumah Indonesia (ARI). Tout au long de la journée, le public lillois a voyagé à travers les traditions, les saveurs et les arts de l’archipel indonésien. Au programme : danses traditionnelles, défilés de costumes “Wastra Nusantara”, stands culinaires, expositions et ateliers culturels. Les visiteurs ont également participé à des jeux, démonstrations et animations dans une ambiance festive et conviviale. Véritable pont entre l’Indonésie et les Hauts-de-France, le Festival Garuda a offert une belle vitrine à la diversité et au dynamisme culturel de l’archipel, saluée par un public nombreux et enthousiaste.

La Maison de L’Indonésie à Paris

LA MAISON DE L’INDONESIE est fondée et créée en 2020 par Mme Eka MONCARRE, une diaspora indonésienne en France. Son objectif est d’importer les meilleurs produits d’Indonésie en France afin de partager et faire découvrir toute la beauté de son pays, ses meilleurs produits, ses richesses culturelles, ses valeurs, sa gastronomie, et tous ses autres atouts. Du 11 au 14 septembre 2025, préparez vos papilles et vos yeux : l’Indonésie débarque au Village International de la Gastronomie, juste au pied de la Tour Eiffel. Durant quatre jours, 54 pays et régions pays vont partager leurs trésors culinaires et culturels, mais croyez-nous, l’Indonésie ne passera pas inaperçue. https://www.lamaisondelindonesie.com